Kura Master 酒文化研修旅行の目的

Kura Master酒文化研修旅行は、フランス人審査員達が公平そして公正に審査が行えるよう日本酒や本格焼酎・泡盛について正しく学ぶこと、そして審査の精度をより一層高めていくことを目的として実施しています。

研修では、受賞蔵などを訪問して酒造りを学んだり、その地域の歴史や日本の食文化に造詣を深めるほか、セミナーなどの場では多くの飲食関係者、各県や団体の関係者、また一般の方々と交流を深めます。訪問先では、フランスの蒸留酒業界の感性、感度を伝えていきます。

また、フランスにおいて影響力、発信力の強いソムリエやバーテンダーたちが、研修で得た経験や学習を元に自ら正しく情報を伝えていくことも大切な任務です。

我々は、この研修がフランスでの日本酒と本格焼酎・泡盛の啓蒙の一助となることを願っております。

Kura Master運営委員会

研修旅行2023 スケジュール

今年で第5回目となるKura Master研修旅行2023は、2月21日から3月3日の間、2グループ(日本酒グループ6日、本格焼酎・泡盛グループ6日)に分かれ、また、2グループが重なる日に合同イベントを行う、合計11日間の日程で行われました。

| 2023年 | 日本酒グループ | 本格焼酎・泡盛グループ |

|---|---|---|

| 2月21日(火) | 高知県 司牡丹酒造、土佐酒造 懇親会 | |

| 2月22日(水) | 高知県 濱川商店、亀泉酒造 ゆず農園 試飲会・懇親会 | |

| 2月23日(木) | 三重県 清水清三郎商店、三重県合同交流会 | |

| 2月24日(金) | 三重県 若戎酒造、滝自慢酒造、河武醸造 | |

| 2月25日(土) | 三重県 井村屋福和蔵、ヴィソン内施設 伊勢神宮、かつおの天白いぶし小屋 日本酒ペアリングディナー | |

| 2月26日(日) | 東京都 Kura Master主催 交流イベント | |

| 2月27日(月) | 沖縄県 瑞泉酒造、忠孝酒造 沖縄酒造関係者との試飲・意見交換会 | |

| 2月28日(火) | 鹿児島県 河内源一郎商店、知覧醸造 | |

| 3月1日(水) | 鹿児島県 薩摩酒造、さつま無双 意見交換・懇親会(鹿児島県主催) | |

| 3月2日(木) | 鹿児島県〜宮崎県 八千代伝酒造、柳田酒造 | |

| 3月3日(金) | 宮崎県 霧島酒造 九州本格焼酎蔵元関係者との意見交換会・試飲会 | |

参加者一覧

日本酒グループ参加者

Romain ILTIS

Laliqueグループのワイン責任者

2012年のフランス最優秀ソムリエ

国家最優秀職人賞(MOF)ソムリエ

2015年受賞

Dominique LAPORTE

2004年フランス最優秀ソムリエ

2004年M.O.F.(フランス国家最優秀職人賞)

ソムリエ受賞

Jean-Baptiste KLEIN

2011年フランス最優秀若手ソムリエ受賞

2017年ゴエミヨ年間若手ソムリエ受賞

2018年M.O.F.受賞

2019年Le Chef

Magazine 年間優秀ソムリエ受賞

現在アルザス 5つ星ホテル

Le Chambard シェフソムリエ

Marco PELLETIER

パリ11区のストランVantre Paris オーナー

シャンパンの名門メゾン

Michel Gonet ブランドアンバサダー

Wineted 責任者

ワインドメーヌGalouchey オーナー

2008年-2016年

Hotel le Bristol シェフソムリエ

Emmanuel CADIEU

高級ホテル Cheval Blanc Paris シェフソムリエ

WSET 日本酒部門レベル3取得

デジタルコミュニケーションとイベントのスペシャリスト

日本のガストロノミーと日本のお酒のスペシャリスト(酒ソムリエSSA – WSET 2 スピリッツ 取得)

Edmond GASSER

2011年-2013年

ジョルジュサンク コミ・ソムリエ

2013年-2015年

ミュンヘン、Königshof Munich ソムリエ

2015年-2017年

ジュネーブ、Beau Rivage

アシスタント・シェフソムリエ

2017年-2018年

ジュネーブ、Mandarin Oriental

シェフソムリエ

2018年-2020年

ローザンヌ、Beau Rivage Palace

シェフソムリエ

2021年- 現在

バランス、ミシュラン三ツ星レストラン

Maison PIC シェフソムリエ

本格焼酎・泡盛グループ参加者

Christophe DAVOINE

Kura Master 本格焼酎・泡盛部門 審査委員長

フランスバーマン協会 副会長

MOF(国家最優秀職人章)受賞

Paz LEVINSON

2010年、2014年にアルゼンチンソムリエ協会が授与する「アルゼンチン最優秀ソムリエ」の称号を獲得

2015年「アメリカ最優秀ソムリエ」2016年メンドーサ開催「ベストソムリエ・オブ・ザ・ワールド」4位獲得

ワインとスピリッツのWSET

CMSのアドバンスド取得

2018年3月〜、アンヌ・ソフィー・ピック

レストラングループ シェフソムリエ

Laurent AGAR

モンペリエのG.Frêche 職業高校

バー科教師

2019年コンクールUMOF バーマン部門受賞

Association des Professeurs Enseignant en Bar 会長

Angelo ROSSI

パリの有名Harry’s New York Bar のバーマンとして3年前より勤めている。2018年にシャングリラホテルのバー、Le Bot aniste にコミ・バーマンとしてキャリアを開始した後、2020年にバーマンのためのコンクール La Scott にて金賞を受賞し、2020年最優秀バーマンとなる。

Pierre LEGENTIL

ホテル・クリヨンのバー の第一バーマンとして5年前より活躍

David BERNARD

日本食レストランAzukiのマネージャー

高級ホテル・レストランのMBA、

臨床精神病理学で修士号を取得

SSA 酒ソムリエの資格も保有

柚酒の「魔女のため息」アンバサダー

Bertil LAUTH

日本文化振興を目的としたアソシエーションの会長を長年に渡って勤め、2018年10月のOccitanie Japon(情報サイト)、2020年11月のToulouse Sake Club(日本酒・日本食材のEショップ、試飲会、マスタークラス)を設立。

デジタルコミュニケーションとイベントのスペシャリスト、日本のガストロノミーと日本のお酒のスペシャリスト(酒ソムリエSSA – WSET 2 スピリッツ 取得)でもある。

Hélène BINET

料理業界専門のジャーナリスト

ホテル・レストラン業界のメディア、L’Hôtellerie Restaurationのジャーナリストとして活躍した後、2016年に「Un oeil en salle」を創設。

「Un oeil en salle」はレストランビジネスに特化した情報サイトで毎週ニュースレターを配信。

2022年 フランス国立料理学校より、「料理情報サイト」部門第1回

「Livres & Savoirs」賞を受賞。

高知県(1日目)

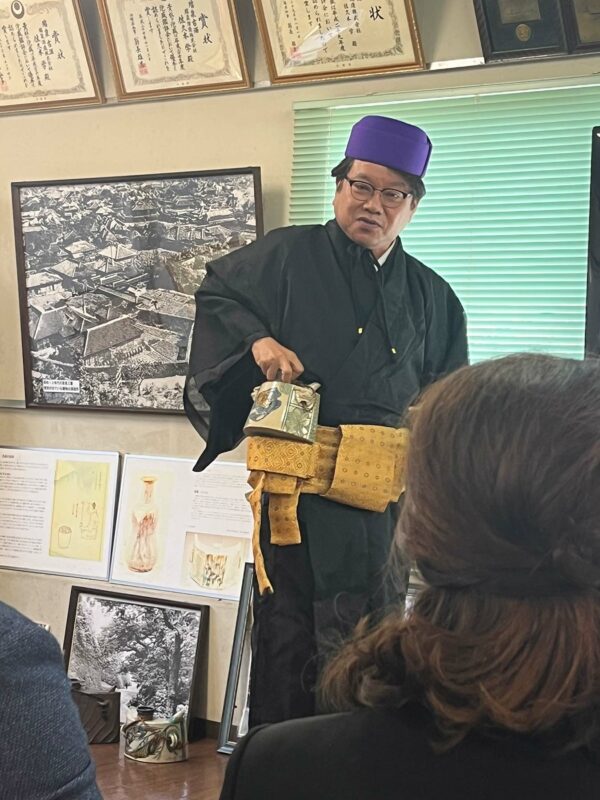

司牡丹酒造

今回、日本酒グループの第1ヶ所目の訪問となったのは高知県の司牡丹酒造。司牡丹酒造は、盆地で冬は寒く日本酒作りに適した佐川町に位置し、1603年の江戸時代から酒作りを行っています。移動のバスの中で司牡丹酒造の竹村社長などから高知県や司牡丹酒造についてのレクチャーをしていただき、司牡丹酒造到着後は蔵見学、試飲、メディア取材、ランチ、酒蔵の道(司牡丹酒造の蔵の前の道)散策という流れで訪問しました。

「日本酒は「綺麗」な味でないといけないというこだわりがある。また、バランスが命。水に合わせて綺麗なお酒を作るというこだわりを持っている。」

土佐酒造

次に訪問したのは山間部の土佐町に位置している、土佐酒造。一行はまず、土佐酒造が酒作りに使用している米を栽培している棚田を見学しました。お米は、高知県オリジナル酒造好適米「吟の夢」を栽培しているとのこと。また、土佐酒造では近年、蔵も酒作りの道具(機械)も一新されたとのことで、それらを使いどのように酒作りに取り組まれているか、丁寧に説明いただきました。

懇親会

夜の懇親会では高知県知事にご挨拶をいただき、 「おきゃく」という高知ならではの伝統的な宴会を「料亭 濱長」にて体験しました。高知芸妓さんの舞やよさこい踊りを鑑賞しながら、皿鉢(さわち)料理を楽しみました。

高知県(2日目)

濱川商店

高知県2日目の訪問は濱川商店から。濱川商店は明治36年に創業された、高知県で最も東に位置する蔵元です。超軟水の奈半利川伏流水を仕込み水に用いておられる。「麹と酒米の米の質で決まる。そして年々温暖化の影響により米が硬くなってきているため、その硬い米に適した麹を作らないといけなくなった」と伺いました。

亀泉酒造

亀泉酒造は、1897年創業、社長が杜氏でもあるという、珍しい蔵元。亀泉酒造には、見学者用が試飲体験できるバーが蔵に併設されており、そこで亀泉酒造のお酒を試飲させていただき、蔵見学をしました。生と火入れのお酒の飲み比べ体験もさせていただきました。

りんごやバナナ、メロンやパイナップルなど、フルーツの香りがする日本酒も試飲した。

ゆず農園

ゆず農園を見学し、 ゆず搾りの体験をしました。 高知では江戸時代には柚子は薬として使われていたというお話を伺いました。

試飲会・懇親会

高知県産の食材を使ったフランス料理レストラン「ス・ルラクセ」にて試飲会と懇親会が開催されました。

高知最後の夜に、高知県の蔵元様との意見交換をしながら楽しく過ごす夜となりました。

三重県(1日目)

清水清三郎商店

清水清三郎商店は明治2年、海に近い鈴鹿市に創業した150年の歴史ある酒蔵。この地域は鈴鹿山脈からの清冽な伏流水が得られ、伊勢平野から米が豊富に手に入り、さらに造った酒を輸送するための海上交通の港もありと、酒造りにおいて恵まれてきた場所でした。

壮大な蔵を見学した後、テイスティング専用ルームで、「作」をはじめ清水清三郎商店のさまざまな日本酒を試み比べました。

三重県合同交流会

合同交流会では、三重県の他の蔵元の方々、三重県農業研究所や工業研究所の方、鹿猟師の方、鮑を摂る海人さんなどにもお越しいただき、それぞれの活動についてご紹介いただきました。

また、その後三重県の日本酒と、三重県の海の幸山の幸とのマリアージュ体験をしながら参加された皆さんと意見交換しながら交流を行いました。

三重県(2日目)

若戎酒造

若戎酒造は1853年 ペリーが黒船で浦賀に来航し、日本に開国を迫った激動の時代に、誕生した蔵元。人と人とを笑顔で結ぶというモットーのもと、若い女性にも気軽に飲んでもらいたいという女子社長の想いから、ラベルを女性が好みそうなデザインにするなどの配慮もされていました。

滝自慢酒造

滝自慢酒造では、まず最初に酒作りに使用している水の滝を見学しました。

最も軟水であると言われている、赤目48滝の滝水を使って日本酒を作られているとのことで、使用されている水源を見学した後の試飲では、滝の伏流水が持つ仕込み水の柔らかさからくる日本酒の味の違いなどを確かめました。

河武醸造

河武醸造では、独自の唯一無二の酒米「弓形穂(ゆみなりほ)」を始めとした三重の酒米を使用し、ブレンド酒を多く出されているという特徴があります。

ワイン同様、日本酒でも酒をブレンドをすることでお酒の面白さや米の面白さを多様な形で表現できるということを学びました。

三重県(3日目)

井村屋・福和蔵

あずきバーやたい焼きアイスで有名な井村屋が2021年より福和蔵として日本酒作りに着手。福和蔵では三重の清らかな水と良質な酒米を使用しテロワールに根差した酒造りを行っています。水3 米3 麹 2 の配合で速醸作りを行なっており、店舗では作りたての生酒を味わい、購入できるスペースを設けています。

人工的につくられた乳酸を直接添加して酒母を育成する方法。乳酸を添加することで、酒母を酸性に保ち、雑菌や微生物の増殖を防ぎます。 その結果、安定した環境で酵母を増やすことができ、効率的な酒造りが可能になる。

ヴィソン内施設みりん作り見学

伊勢神宮参拝

かつおの天白いぶし小屋見学・試食

東京都

学士会館

酒文化研修旅行の中日にあたる2月26日、2022年度のコンクールで審査を務めた審査員とジャーナリストが東京に一堂に会し、受賞蔵元様との交流会を開催致しました。参加者は2022年度のコンクールで受賞した40の蔵元様と、フランスより来日した14名の審査員・ジャーナリスト、そしてKura Masterに関心を寄せて下さった新聞社や雑誌社等の記者様、ゲストの方々、その他一般の方も約50名程にご参加頂き総勢170名程が集まりました。

2022年度の日本酒コンクール、本格焼酎・泡盛コンクールそれぞれの最高賞であるプレジデント賞に選ばれた株式会社外池酒造店の外池社長、さつま無双株式会社の菊池社長よりご挨拶を頂きました。

審査員が選んだ日本酒、本格焼酎・泡盛とお料理を合わせて頂き、蔵元様同士の交流の場となっただけでなく、ご自身の蔵のお酒を審査員に直接飲んで試して頂きながらコメントをもらう貴重な時間にもなりました。

沖縄県

瑞泉酒造

日本酒グループとバトンタッチする形で、引き続き本格焼酎・泡盛グループの旅が始まりました。第1ヶ所目の訪問となったのは沖縄県の瑞泉酒造。まず沖縄の歴史や文化、泡盛の歴史などについてレクチャーをいただき、瑞泉酒造の泡盛を試飲させていただきました。瑞泉酒造では、減圧蒸留で泡盛を作っておられ、その理由は、沸点が下がる60度くらいで作ることで、ふわっとまろやかで軽い味わいになるからというお話でした。また、泡盛には酸が多い黒麹が使われ、泡盛作りにおいては麹が最も大切な要素であると伺いました。

忠孝酒造

忠孝酒造は研究機関と組んで色々な酵母を作り、その酵母を使い泡盛を作っておられるため、製品は全て研究から来ているとお話をいただきました。忠孝酒造では瓶作りも行なっており、瓶の蔵になっている建物は沖縄県最大の木造建築物とのこと。試飲では、新酒や古酒(3年以上熟成したもの)、瓶とステンレス容器などの泡盛を飲み比べ、味や香りの比較を行ないました。

沖縄酒造関係者との試飲・意見交換会

参加した審査員からのコメント(一部抜粋)

参加した審査員からのコメント(一部抜粋)

・泡盛のアルコール度数は高い方が良いか低い方が良いか?の質問が多く出ていたが、提供する人がソムリエなのかバーマンなのかによってその答えは変わる。使い方や合わせるものによっても変わる。泡盛それぞれの特徴があり、度数が高くてもそのままが良いものもあるし、低くても割るのに適した泡盛もある。(バーマン コメント)

・アルコール度数が低くなったら価格も安くなる傾向にあるようだが、アルコール度数が低く高級で効果な泡盛もあったら良いなと思う。(ソムリエ コメント)

鹿児島県(1日目)

河内源一郎商店

沖縄から鹿児島へ移動し、まずは麹の製造を行なっている河内源一郎商店へ訪問しました。麹を作っている会社は現在日本で5社のみで、その内の1社が河内源一郎商店であり、更に白麹と黒麹は河内源一郎商店でしか作ってないというお話を伺いました。麹は機能性食品で。様々な健康面や美容面での効果があるということで、化学的根拠や実証データと共にご説明いただきました。

知覧醸造

代表作である緑茶の焼酎、知覧Tea酎で有名な知覧醸造。知覧醸造に到着したらまず、知覧Tea酎に使われているお茶の茶畑を訪問しました。

さえみどりという煎茶の茶葉を使用し、麹は河内源一郎商店の麹を使って仕込んでおられるとのこと。

その後、蔵見学で製造工程を学び、試飲ではこの時期限定の荒濾過やその他の焼酎、そしてお茶の味の違いも確認させていただきました。

鹿児島県(2日目)

薩摩酒造

薩摩酒造には3つの蒸溜所があり、明治蔵という名前の明治時代に建てられた蔵をまず見学しました。焼酎作りの歴史や製法の移り変わり、原料となっているサツマイモについても詳しく学んだ後、樽の焼き付けを見学して薩摩酒造のお酒の試飲を行いました。

さつま無双

次に訪れたさつま無双では、地中に埋め込まれた甕壺(カメツボ)を用い丁寧に手造りで焼酎を仕込みます。この昔ながらの甕壺で仕込むことにより柔らかな口当たりに仕上がるとのこと。審査員たちはこの甕壺を混ぜ、醪(もろみ)を作り出す体験をしました。また、さつま無双は木樽での蒸留にもこだわっておられるとのことで、木樽で蒸留することによる香りの違いなども教えていただきました。

意見交換・懇親会(鹿児島県主催)

城山観光ホテルで開催された意見交換・懇親会。昨年よりl’éleganceがHotel Crillonのバーで提供されている、知覧醸造の「知覧Tea酎」を使ったカクテルが、 Hotel Crillon シェフバーマンでありカクテルレシピ考案者であるPierre氏によって作られ、披露されました。

城山観光ホテルで開催された意見交換・懇親会。昨年よりl’éleganceがHotel Crillonのバーで提供されている、知覧醸造の「知覧Tea酎」を使ったカクテルが、 Hotel Crillon シェフバーマンでありカクテルレシピ考案者であるPierre氏によって作られ、披露されました。

鹿児島県(4日目)

八千代伝酒造

八千代伝酒造は焼酎の原料の鮮度と品質にこだわり芋米麦を自社で生産しています。また、土を作りながら、有機的な栽培の取り組みを積極的に行なっているということで、原料へのこだわりと、品質追求の想いなどのお話を伺いながら畑を訪問しました。米はミネラルの風味が出やすくするため、お米は92%の精米歩合で、ほとんど削らず使っているのと、芋は数日袋に入れて置いておくという従来のセオリーとは違い、すぐ使って手を入れないという方法を選択していると伺いました。

また、その後焼酎の試飲を行いましたが、審査員達は、「伺った内容を実証するような焼酎に仕上がっている」と納得した様子でした。

宮崎県(1日目)

柳田酒造

5代目社長。柳田酒造がある場所は実は元々湖で、桜島の火山灰によって出来た。宮崎で最も長い歴史を持つ蔵。ユニークな香りが出すために、こだわりのジャパニーズオーク樽で焼酎を熟成させ、糖化させている。麦は焙煎は行わず、麦の香りが芳醇でビターになるように蒸留の過程で工夫している。女性だけでも酒作りができる蔵を目指し、設備を改良されている。

宮崎県(2日目)

霧島酒造

霧島酒造は宮崎県で最も規模の大きい蔵で、今年で創業107年を迎える。芋焼酎に使う主な芋は黄金千貫。巨大な霧島ファクトリーを見学させていただきしっかりと製造の工程を学んだ後、霧島酒造の代表作の試飲をして味や香りの違いを確かめました。また、ペアリングやお湯割り、発売して間もないアルザスワインのような霧島8の試飲も行い、審査員たちは焼酎の香りと味のバラエティの豊かさやペアリングの可能性を改めて実感しました。

九州本格焼酎蔵元関係者との意見交換会・試飲会

焼酎を世界へ普及するために大切なこと 参加した審査員 代表からのコメント

レストランでもバーでも、今の蒸留酒の業界で探されていること、求められているものは、本物で上質なものが求められている。本質的なもの、個性をしっかりと持っているもの、がキーワードになると考えます。

多くの方が焼酎はバーでの展開を想定されているようですが、ガストロノミーのレストランでの可能性も大いに期待できます。なので、一流レストランでのペアリングを考えた提案を行っていくことも重要になります。ガストロノミーのテーブルでお客様にサービスされる場合、上質な材料がpureに出ることが大切なので、お水を入れて割って飲むことはまずないと考えるのが良いです。

ただ、料理とのペアリングを楽しめる焼酎カクテルの可能性は考えられます。レストランでは材料のバリエーションの違いなども説明していくことが大切になってきます。そこでキーマンとなってくるのは勿論ソムリエです。

ガストロノミーでの提供の際に重要なのが価格帯。現在の焼酎は価格が低いものがほとんどなので、高級なラインの焼酎も出していくべきだと考えます。

終わりに

第5回Kura Master酒文化研修旅行は、日本酒グループと本格焼酎・泡盛グループの2グループに分かれ11日間にかけて日本各地の蔵元などを訪問するという、Kura Masterとして過去最大規模での開催となりました。今回の研修旅行が無事に遂行できましたこと、関係者の多くの皆様にご協力ご尽力を頂いた結果と、Kura Master運営委員一同、心より感謝申し上げます。

参加した審査員やジャーナリストらから、各訪問先で多くの発見や学びがあり、現地でしか得られない貴重な素晴らしい体験が出来たと、感謝の声を多く頂きました。

研修旅行の参加者は皆フランス市場において多大なる影響力を持つメンバーです。その一人一人が自国フランスに戻った後、日本で得た体験を周囲に語り、また自身の日々の活動に活かしていくことが、地道ながら確実な市場への影響に繋がります。

また、そういった影響こそが我々Kura Masterの意図するものであり、研修旅行を開催する理由です。この研修旅行を継続、そして発展させていくことの大切さをKura Master運営委員一同、強く感じています。

Kura Master協会は、日本とフランスが共に、フランスでの日本酒と本格焼酎・泡盛の市場拡大を目指していくことを願い、今後一層精進して参ります。

Kura Master運営委員会